# 功函数与接触电势

# 热电子发射与功函数

# 热电子发射现象

金属被加热时,其内部大量自由电子因获得足够能量而克服表面势垒逸出的现象,被称为热电子发射。金属内的自由电子如同气体分子一样进行着无规则的热运动,其动能遵循一定的统计分布。在金属表面,存在一种阻碍电子逃逸的作用力,电子若要逸出,必须克服此阻力做功,这部分功称为逸出功 (Work Function)。

在室温下,仅有极少数电子的动能足以超过逸出功,因此逸出的电子数量微乎其微。然而,当金属温度升高至1000℃以上时,动能超过逸出功的电子数目会急剧增多,从而形成显著的热电子发射。

金属的热电子发射电流密度 与绝对温度 呈指数关系:

其中 是逸出功, 是玻尔兹曼常数。

# 经典理论解释

在经典电子论中,金属内的自由电子被视为经典粒子,其速度服从麦克斯韦分布:

其中 是速度在 区间内的电子数密度。

假设 方向垂直于金属发射面,电子逸出的条件是其 方向的动能 必须大于表面势垒 。因此,发射电流密度 可通过对所有满足条件的电子速度进行积分得到:

计算可得:

在此理论中,功函数的物理意义即为电子亲和能 ,它代表真空能级与导带底的能量差,由材料自身性质决定。

# 量子理论解释

量子理论将金属中的导带电子视为在势阱中的粒子。其中,导带底对应势阱底部,电子亲和能 表示导带底的电子离开金属所需克服的能量。

在近自由电子近似下,电子的速度与能量关系为:

考虑到泡利不相容原理,电子的统计分布遵循费米-狄拉克分布。在速度空间 内的统计平均电子浓度为:

对于热发射电子,其能量远大于费米能级 ,即 ,此时费米分布可近似为玻尔兹曼分布:

同样对满足发射条件 的电子进行积分,得到热发射电流密度:

在量子理论中,功函数被定义为真空能级与费米能级之差,即:

这意味着电子发射主要源于费米能级附近的电子。

# 经典与量子理论的对比

- 功函数定义差异:经典理论认为 ,而量子理论则定义 。

- 电子逸出条件:两种理论都要求电子动能满足 。

- 核心区别:关键区别在于所采用的统计分布模型不同。量子理论引入了费米-狄拉克统计,考虑了泡利不相容原理和费米面填充效应,更符合实际情况。

# 金属间接触

# 接触电势现象

当两种不同的导体(如金属 A 和 B)相互接触或通过导线连接时,它们之间会发生电荷转移,各自带上不同电荷,从而产生电势差 。这种因接触而产生的电势差称为接触电势差。

# 接触过程与平衡

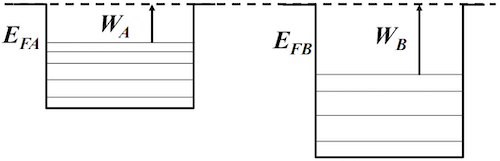

- 功函数与费米能级:在接触前,若以真空能级为零点,不同金属的功函数 不同,反映了其内部费米能级 的高低不同 (,因 可视为真空能级)。功函数小的金属,其费米能级更高。

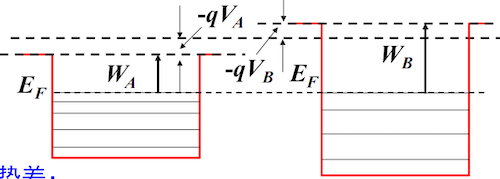

- 接触后的电子流动与能带变化:当金属 A 和 B 接触时,电子会自发地从费米能级较高(功函数较小)的金属流向费米能级较低(功函数较大)的金属。例如,若 ,则电子从 A 流向 B。这使得 A 因失去电子而带正电,电势升高 ();B 因得到电子而带负电,电势降低 ()。

- 平衡状态:电子的持续流动会产生一个内建电场,该电场阻碍电子的进一步流动。当内建电场的作用与费米能级差异的驱动作用相抵消时,系统达到热力学平衡。此时,两块金属具有统一的费米能级,宏观上电子净流动停止。

- 接触电势差:达到平衡时,两金属间的电势差恰好补偿了它们初始的功函数之差。

注意:统一的费米能级是体系处于热平衡的标志,意味着没有净电流。接触电势差的产生是电子重新分布以达到统计平衡的结果。这是一种动态平衡,微观上仍有电子交换,但双向流动速率相等。

# 半导体 PN 结

# PN 结基本概念

# PN 结的重要性

PN 结是构成二极管、晶体管、集成电路等众多半导体器件的核心结构。深入理解 PN 结的物理性质是分析这些器件工作原理的基础。

# 半导体导电特性

PN 结的性质集中体现了半导体材料的几个关键导电特点:

- 两种载流子:同时存在带负电的电子和带正电的空穴。

- 三种基本运动形式:载流子存在漂移、扩散和产生-复合三种基本过程,它们在不同条件下对导电性的贡献各不相同。

# P 型与 N 型半导体的费米能级

- P 型半导体:空穴是多数载流子 (),费米能级靠近价带顶。

- N 型半导体:电子是多数载流子 (),费米能级靠近导带底。

在 P 型和 N 型半导体未接触时,两者费米能级存在差异,这构成了载流子浓度梯度的基础。

# 载流子运动与生灭过程

# 载流子的扩散运动

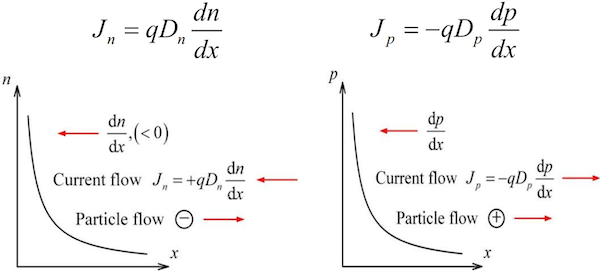

当半导体中载流子浓度分布不均匀时,载流子会自发地从高浓度区域向低浓度区域运动,这一过程称为扩散。扩散是微观粒子热运动的宏观体现。

- 扩散流密度:单位时间内,因扩散运动通过单位横截面积的载流子数目。

其中, 是扩散系数, 是载流子浓度梯度。负号表示扩散方向与浓度梯度方向相反。

- 扩散电流密度:由带电载流子的扩散形成的电流。

# 非平衡载流子与产生-复合过程

在光照、电注入等外界作用下,半导体中电子和空穴的浓度可能偏离其热平衡值 (),产生额外的非平衡载流子(或称过剩载流子),表示为 和 。通常电中性条件要求 。此时热平衡条件 被打破,变为 。

-

载流子的产生:

- 热激发:晶格热振动使价带电子跃迁至导带,形成电子-空穴对。

- 光激发:吸收能量足够大的光子,激发价带电子跃迁。

- 电注入:通过 PN 结等结构从外部注入载流子。

-

非平衡载流子的复合:外界作用停止后,系统会恢复到热平衡状态。非平衡载流子会通过复合过程消失,即导带中的多余电子重新落入价带,与多余的空穴结合。

- 复合速率与寿命:复合速率与非平衡载流子浓度成正比。非平衡载流子浓度随时间的衰减过程可表示为:

参数 称为非平衡载流子寿命,大致描述了其平均存在时间。通过测量光电导的响应或衰变速度,可以获得材料的少子寿命。

- 复合速率与寿命:复合速率与非平衡载流子浓度成正比。非平衡载流子浓度随时间的衰减过程可表示为:

-

复合机制:

- 直接复合:电子从导带直接跃迁回价带,释放能量(如光子,即辐射复合)。在间接带隙材料中,此过程需声子辅助。

- 俄歇复合:复合时释放的能量传递给第三个载流子,为非辐射过程。

- 间接复合:通过禁带中的杂质或缺陷能级(复合中心)进行的复合。深能级杂质是高效的复合中心。

- 表面复合:半导体表面的缺陷和杂质是重要的复合中心,可能导致严重的漏电流。表面钝化(如镀介质膜)是抑制表面复合的常用方法。

# 准费米能级

在非平衡状态下,单一的费米能级已无法描述电子和空穴的浓度。此时引入准费米能级 ( 和 ) 来分别表征电子和空穴的统计分布:

由于少数载流子(少子)的相对浓度变化远大于多数载流子(多子),通常多子的费米能级可近似认为不变,而非平衡状态主要通过少子的准费米能级来体现。

# 产生与复合的平衡

- 热平衡状态:载流子的热产生率 与复合率 相等,。

- 非平衡状态:过剩电子的复合率与过剩空穴的复合率相等,。

# 非平衡载流子的扩散与复合

当非平衡载流子在空间上分布不均时,它们会在扩散的同时不断复合,最终达到一种稳态分布。一维稳态连续性方程为:

若在 处维持过剩载流子浓度为 ,则其空间分布为:

称为扩散长度,表示非平衡载流子在复合前能够扩散的平均距离。在界面 处,扩散流密度为 ,可以看作载流子以特征速度 运动。

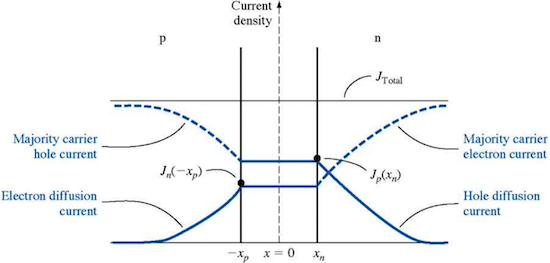

# 总电流密度

半导体中的总电流是漂移电流和扩散电流的总和。

- 一维情况:

- 三维情况:

扩散系数 和迁移率 之间存在爱因斯坦关系:

# PN 结的形成与平衡状态

# PN 结形成过程

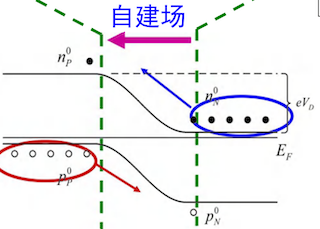

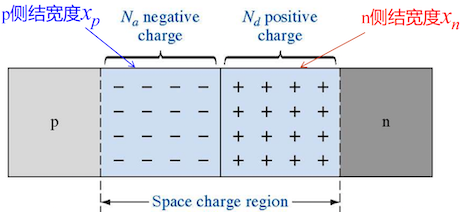

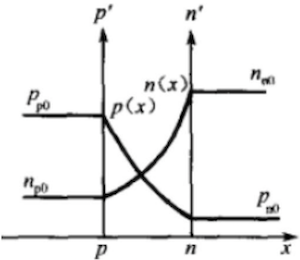

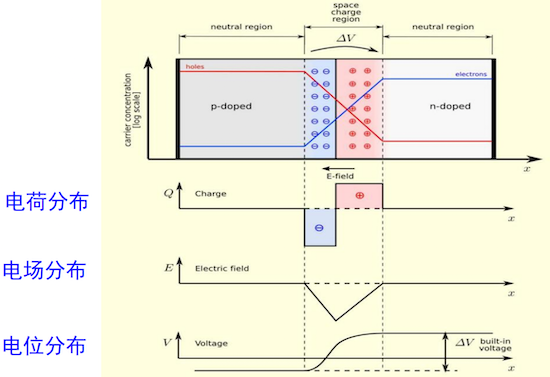

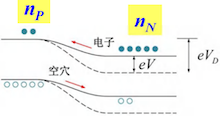

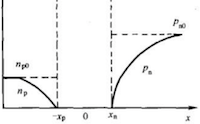

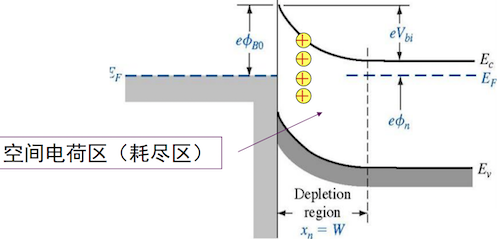

当 P 型和 N 型半导体接触时,由于交界面两侧存在巨大的载流子浓度梯度,多数载流子会发生扩散运动:N 区的电子向 P 区扩散,P 区的空穴向 N 区扩散。扩散的载流子与界面另一侧的多数载流子复合而消失,留下了不能移动的电离杂质离子(N 区留下带正电的施主离子,P 区留下带负电的受主离子)。这些电离杂质在界面附近形成一个空间电荷区(也称耗尽层),从而产生一个由 N 区指向 P 区的内建电场。该电场会对后续的扩散运动产生阻碍作用,同时会驱动少数载流子进行漂移运动(P 区的电子向 N 区,N 区的空穴向 P 区)。当扩散电流与漂移电流大小相等、方向相反时,系统达到动态平衡,PN 结形成。

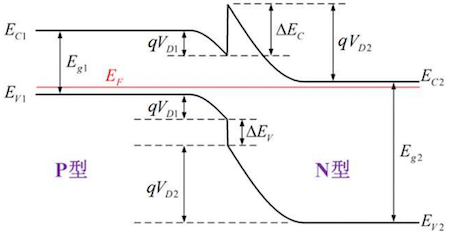

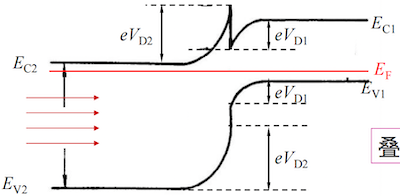

# 接触电势差与空间电荷区

- 接触电势差:内建电场在空间电荷区两端形成一个电势差,称为内建电势差或接触电势差 。它的大小由 P、N 两区费米能级的初始差异决定:

- 空间电荷区:该区域载流子浓度极低,近似耗尽。其宽度通常为微米量级,与掺杂浓度成反比,且主要延展到掺杂浓度较低的一侧。在突变结模型中,假设杂质完全电离且电荷完全集中在空间电荷区内。根据电中性条件 ,耗尽层在 P 区和 N 区的宽度 和 与掺杂浓度 和 成反比。

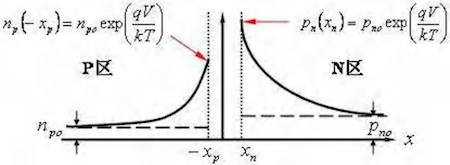

# 平衡状态下的载流子浓度

在平衡状态下,整个 PN 结具有统一的费米能级 。空间电荷区内的电势 导致能带弯曲。

- 电子浓度比:P 区和 N 区中性区的电子浓度之比为:

- 空穴浓度比:P 区和 N 区中性区的空穴浓度之比为:

- 空间电荷区载流子分布:

# 平衡状态总结

# 外加偏压下的 PN 结

在 PN 结上施加外部电压 时,由于空间电荷区电阻很高,电压几乎全部降落在该区域,使得势垒高度发生改变,从而打破原有的动态平衡。分析时通常做如下假设:

- 突变近似:空间电荷区外为电中性区。

- 玻尔兹曼近似:载流子统计分布适用。

- 小注入近似:注入的少数载流子浓度远小于对方区域的多数载流子浓度。

- 电流连续:结区内总电流处处相等,且空间电荷区内无载流子产生与复合。

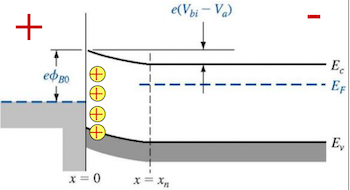

# 正向偏压 (正向注入)

当 P 区接正极,N 区接负极时,外加电压 与内建电场方向相反,PN 结势垒高度降低为 。这使得多数载流子的扩散作用显著增强,远大于少数载流子的漂移作用,形成由 P 指向 N 的正向电流。

- 边界少数载流子浓度:势垒降低导致大量多子扩散到对方区域,成为非平衡少子。在空间电荷区边界处,少子浓度升高:

- 扩散电流:注入的非平衡少子在中性区扩散并复合,形成扩散电流。

- 总电流:通过 PN 结的总电流密度为电子电流和空穴电流之和,即理想二极管方程:

其中 是反向饱和电流密度。

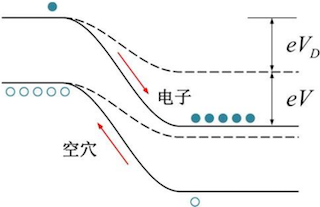

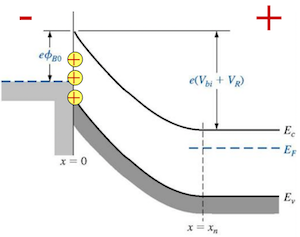

# 反向偏压 (反向抽取)

当 P 区接负极,N 区接正极时,外加反向电压 与内建电场方向相同,PN 结势垒高度升高为 。这几乎完全阻止了多数载流子的扩散,而少数载流子的漂移运动成为主导。

- 边界少数载流子浓度:势垒区的强电场将边界附近的少子迅速“抽取”到对面,导致边界处少子浓度趋近于零:

- 反向电流:电流由中性区内产生的、并能扩散到空间电荷区边界的少数载流子漂移形成。

- 总电流:当 时,总电流趋于一个很小的恒定值,即反向饱和电流:

反向电流的本质是结区附近的载流子产生电流。

# 反向饱和电流的应用实例

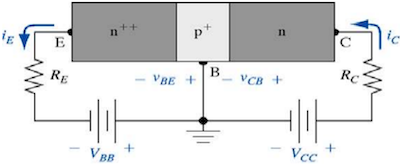

在 NPN 型晶体管中,发射结正偏,集电结反向偏置。发射结将大量电子注入到很薄的 P 型基区。这些电子在复合前就扩散到了反向偏置的集电结边界,被集电结的强电场迅速抽取到集电区,形成远大于正常反向饱和电流的集电极电流。这是晶体管电流放大作用的物理基础。

# PN 结的击穿

反向电压不能无限增大,当达到某一临界值(击穿电压)时,反向电流会急剧增加,这种现象称为击穿。

- 击穿机理:

- 齐纳击穿:在高掺杂的窄耗尽层中,强电场使价带电子直接隧穿到导带,形成大量电子-空穴对。

- 雪崩击穿:在较宽的耗尽层中,载流子被强电场加速获得足够高的能量,通过碰撞电离产生新的电子-空穴对,引发雪崩式的倍增效应。

- 热击穿:反向电流产生的热量无法及时散发,导致结温升高,从而进一步增大了反向电流,形成正反馈,最终烧毁器件。

# 半导体异质结

# 异质结概述

由两种不同禁带宽度 () 的半导体材料构成的结称为异质结。

- 与同质结的区别:同质结由同一种半导体材料(不同掺杂类型)构成,而异质结由两种不同材料构成。

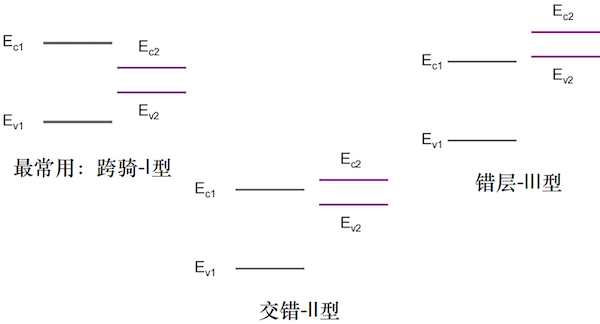

- 异质结分类:

- 同型异质结:n-N 型, p-P 型 (大写字母代表宽禁带材料)。

- 异型异质结:p-N 型, P-n 型。

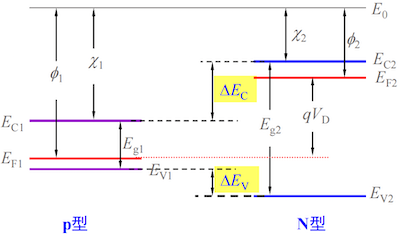

# 异质结的能带结构

- 相关物理量:

- 电子亲和能 :真空能级到导带底的能量差。

- 功函数 :真空能级到费米能级的能量差。

- 能带不连续性:在异质结界面处,由于材料不同,导带和价带会发生突变,形成势垒或势阱。

- 导带阶:

- 价带阶:

- 三种能带对齐方式:根据两材料能带的相对位置,分为 I 型、II 型和 III 型。

# 理想异质结能带图绘制

绘制原则:

- 热平衡时,费米能级在整个器件中保持为一条水平线。

- 界面两侧,导带阶 和价带阶 保持不变。

- 远离界面的中性区,能带保持平坦。

- 在界面两侧形成空间电荷区,能带发生弯曲。

在界面处,能带的突变会形成尖峰和凹口。

# 异质结的优势与应用

-

高注入比

- 注入比定义为总电流中一种载流子(如电子)电流所占的比例。对于 NPN 晶体管,希望电子注入比 尽可能高。

- 同质结的注入比:

提高注入比依赖于提高发射区(N 区)相对基区(P 区)的掺杂浓度。

- 异质结的注入比:若采用宽禁带的 N 型材料作发射区 (P-n 结),则注入比为:

由于指数项的存在,即使发射区掺杂浓度较低,异质结也能获得极高的注入效率。

-

异质结双极晶体管 (HBT)

采用宽禁带发射极的 HBT,由于注入效率极高,允许基区重掺杂。这可以显著降低基极电阻、减小结电容,从而获得优异的高频、高速和低噪声性能,广泛应用于射频功率放大器、高速数字电路等领域。

-

窗口效应

利用宽禁带材料对特定波长的光透明的特性,可以让光穿过宽禁带层,在窄禁带的吸收层被有效吸收。这避免了光在表面高复合区域的损耗,提高了光电器件(如太阳能电池、探测器)的效率。

-

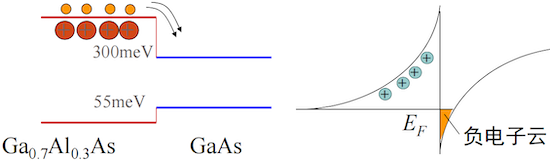

调制掺杂与二维电子气 (2DEG)

通过在宽禁带材料(如 AlGaAs)中掺杂,而邻近的窄禁带材料(如 GaAs)不掺杂。电子会从 AlGaAs 转移到 GaAs 的界面附近,被限制在一个极薄的量子阱中,形成二维电子气 (2DEG)。

在 2DEG 中,电子与电离它们的施主杂质在空间上被分离开来,极大地减弱了电离杂质散射,从而使电子具有极高的迁移率。这是高速场效应晶体管 (HEMT) 的物理基础。

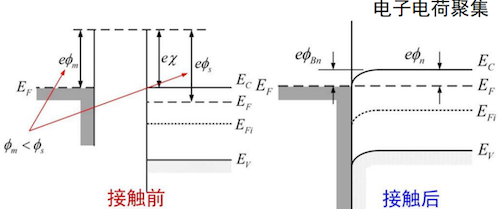

# 金属-半导体结 (肖特基结)

# 肖特基结的形成与特性 (整流接触)

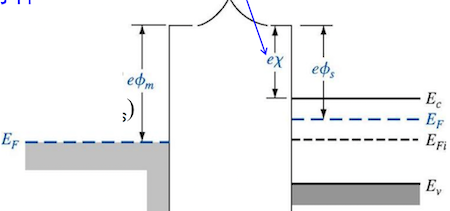

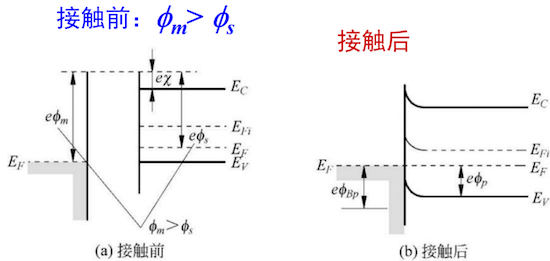

当金属与半导体接触时,若形成具有单向导电性的结,则称为肖特基结。以金属与 N 型半导体接触为例,通常金属的功函数 大于半导体的功函数 。

# 接触前的状态

接触前,金属和半导体各自具有独立的费米能级和真空能级。

# 接触后的平衡状态

接触后,为达到统一的费米能级,电子从费米能级较高的半导体流向金属。这使得半导体界面附近因失去电子而形成一个由电离施主构成的正空间电荷区(耗尽层),能带向上弯曲,形成一个阻止电子从半导体流向金属的势垒,即内建电势 。同时,在界面处形成了一个从金属到半导体的肖特基势垒 。

- 肖特基势垒高度:

- 内建电势:

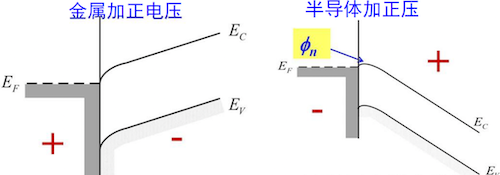

# 外加偏压的影响

- 反向偏压 (金属接负极):半导体的能带被抬高,半导体到金属的势垒增加为 ,导带电子更难流向金属。而金属到半导体的肖特基势垒 基本不变,但电流极小。反向电流比 PN 结更大且不饱和。

- 正向偏压 (金属接正极):半导体的能带被降低,半导体到金属的势垒减小为 ,导带电子可以轻易地越过势垒流向金属,形成较大的正向电流。

由于肖特基结是多数载流子器件(无少子注入和存储效应),其开关速度非常快,高频特性好。同时,其开启电压(约 0.3V)通常低于 PN 结(约 0.7V)。

# 欧姆接触

# 欧姆接触的定义

欧姆接触是指金属与半导体之间形成的低电阻、非整流性接触。其接触电阻远小于半导体本身的体电阻,允许电流双向自由流过,且不会显著改变半导体内部的载流子平衡浓度。

# 欧姆接触的形成条件

-

金属 - N 型半导体 ()

接触后,电子从功函数较小的金属流向半导体,使半导体界面处电子积累,能带向下弯曲。无论施加何种偏压,电子流动都没有明显的势垒,从而形成良好的双向导电接触。

-

金属 - P 型半导体 ()

接触后,电子从半导体的价带流向功函数较大的金属,相当于空穴从半导体流向金属,在半导体界面形成空穴的积累区,能带向上弯曲。这为作为多数载流子的空穴创造了低电阻通道,形成欧姆接触。

实用技巧:在实践中,通常通过在接触区进行重掺杂来形成欧姆接触。重掺杂使耗尽层极窄,载流子可以通过隧穿效应轻易通过势垒,从而实现低电阻接触,而不必严格满足功函数条件。

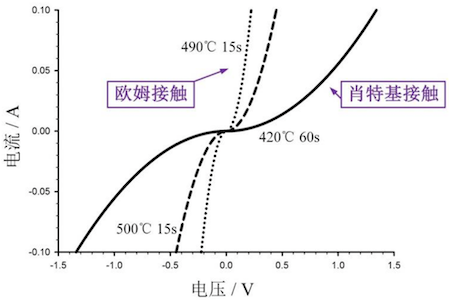

# 肖特基接触与欧姆接触的比较

肖特基接触具有明显的整流特性(单向导电性),其 I-V 曲线类似于二极管。而理想的欧姆接触,其 I-V 曲线是一条通过原点的直线,表现为纯电阻特性。