# 概述

小信号放大是电路分析中的重要方法,它通过将非线性电路在某个直流工作点附近进行线性化,从而简化对交流信号的分析。

# 交直流功率分析

总功率Ptotal由直流功率PDC和交流功率PAC两部分组成。其中,交流功率通常使用交流电阻和有效值电压来计算。

Ptotal=PDC+PAC

# 小信号分析步骤

小信号分析通常遵循以下步骤:

- 直流分析:将交流激励置零,进行直流分析,确定非线性元件的工作点。

- 交流分析:将直流激励置零,用微分线性元件替代非线性元件,然后使用线性电路分析方法进行交流分析。

- 元件特性处理:

- 耦合电容:在高频下近似为短路,直流下视为开路。

- 高频扼流圈:在高频下近似为开路,直流下视为短路。

# 常用元件的小信号模型

# 常见非线性元件的微分线性模型

下表列出了常见非线性元件在特定工作区的微分线性模型参数(注意是否考虑厄利效应):

| 非线性元件 |

微分线性模型参数 |

| 二极管(导通区) |

gd=ID0/vT |

| MOSFET(恒流区) |

gm=2ID/Vodgds=ID0/VA |

| BJT(恒流区) |

gm=IC/vTgbe=vTIC0/βgce=IC0/VA |

# 模型应用结论

-

电压放大倍数:将BJT或MOSFET抽象为理想压控流源(如共射/共源组态),若输入等效为戴维南源,输出等效为负载电阻RL′,则电压放大倍数为:

AV=−gmRL′

-

二极管:在小信号分析中通常无需使用交流模型。其原因是微分电阻1/gd在正常使用范围内通常很小(101量级),在交流分析中可近似为短路,因此通常可将二极管视为一个0.7V的恒压源。但在高频下,二极管等效为电容,无法实现原有功能。

-

BJT、MOSFET三种组态的微分线性模型:需要注意的是,除了共射(CE)和共源(CS)组态外,其他两种组态(共基/共栅、共集/共漏)的输入信号不一定是小信号,因为恒流区的线性变化范围较广。

# 晶体管放大器分析

# 三种基本组态

BJT和MOSFET各有三种基本组态:共射(CE)、共基(CB)、共集(CC)和共源(CS)、共栅(CG)、共漏(CD)。

- 组态判定:组态通常根据固定电压端为公共端来判定,或根据信号流动方向来判定。

# 理想情况下的增益

在理想情况下,三种组态的电压增益如下:

- 共射/共源(CE/CS):Ace=Acs=−gmRL′

- 共基/共栅(CB/CG):Acb=Acg=1+gmRS′gmRL′

- 共集/共漏(CC/CD):Ace=Acs=1+gmRL′gmRL′

# 常用看入端口阻抗

以下是几种常用电路结构下的看入端口阻抗计算。

-

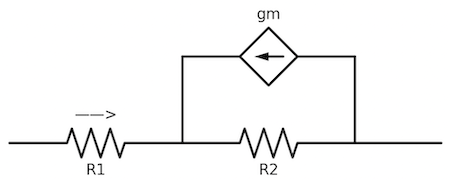

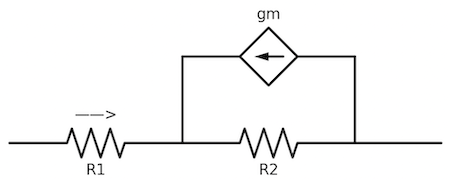

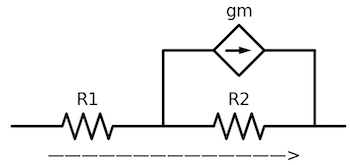

图1:

R=R1+R2+gmR1R2

-

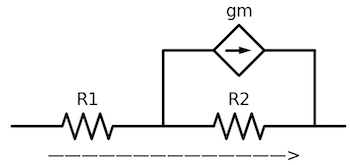

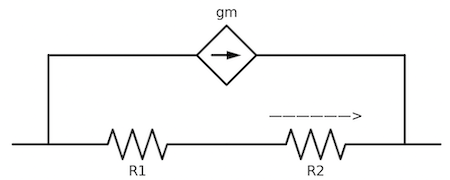

图2:

R=1+gmR2R1+R2

-

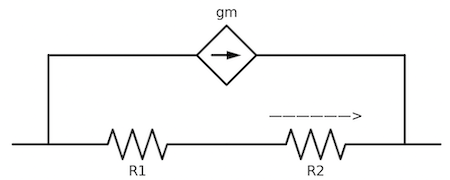

图3:

R=1+gmR2R1+R2

# 理想晶体管模型

在一些近似条件下,晶体管可被视为单向网络。

-

共射/共源(CE/CS):

- 近似条件:RS≪rbe,RL≪rce

- 模型:理想跨导模型,可视为理想压控流源。

- 加入负反馈电阻后:仍可视为理想压控压源,跨导增益(非本征)为gmf=1+gmREgm。

-

共基/共栅(CB/CG):

- 近似条件:RL≪rce

- 模型:电流缓冲模型,可视为接近理想的流控流源。

- 特性:输入阻抗Rin=1/gm(较小,等于发射极对地阻抗),输出阻抗Rout=∞,电流增益Ai=−1。

- 与戴维南源级联:此时戴维南源内阻可视为晶体管内部的负反馈电阻,本征跨导增益为gmf=1+gmRSgm。

-

共集/共漏(CC/CD):

- 近似条件:RS≪rbe

- 模型:电压缓冲模型,可视为接近理想的压控压源。

- 特性:输入阻抗Rin=∞,输出阻抗Rout=1/gm(较小,等于发射极对地阻抗),电压增益Av=1。

- 与负载电阻级联:此时负载电阻可视为晶体管内部的负反馈电阻,本征跨导增益为gmf=1+gmRLgm。

# 增益与功率匹配

# 增益类型

增益通常有两种:

- 电压增益

- 功率增益:Gp=VS,rms2/4RSVL,rms2/RL

# 端口匹配与最大功率增益

-

二端口网络匹配条件:为了实现最大功率传输,二端口网络需要满足匹配条件:

ZS=Zin∗ZL=Zout∗

当两个端口同时匹配时,具有最大功率增益。

-

特征阻抗:对于N端口网络,当其余N-1个端口均连接各自的特征阻抗时,该端口的看入阻抗即为其特征阻抗。如果特征阻抗是实数,它就是最大功率传输的匹配阻抗。

-

阻性网络:对于阻性网络,匹配负载为另一个端口在开路和短路时输入电阻的几何平均:

RSm=Rin,2oRin,2sRLm=Rout,1oRout,1s

-

BJT在各种组态下的最大功率增益:对于具有正实数特征阻抗的线性二端口网络,可使用ABCD参数来表示其特征阻抗和最大功率增益。对于BJT,三种组态的最大功率增益近似为:

- 共射(CE):Gp,max=41gm2rberce=41βAv0

- 共基(CB):Gp,max≈gmrce=Av0

- 共集(CC):Gp,max≈gmrbe=Ai0=β